大陸赴臺服務領先品牌 專業辦理入臺證、臺灣公司注冊、臺灣包車、臺灣買房 服務電話:13391180972 微信:taiwanpai

國父紀念館

來源:m.251994.com 作者:一個主編

旅游主題:

路線歷時: 0天

參觀景點:

參觀景點:

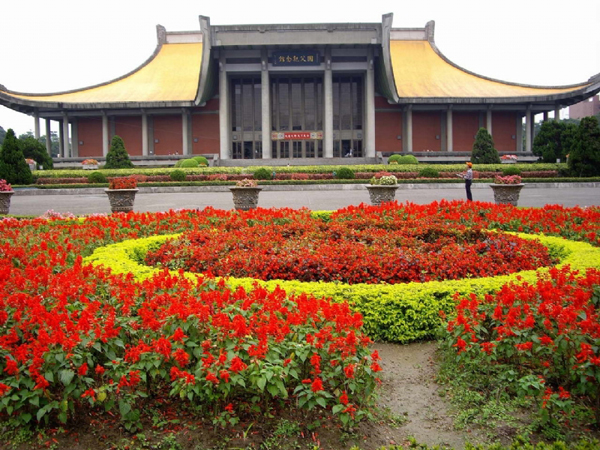

地址:臺北市信義區仁愛路四段505號;國父紀念館本體建筑以中國唐朝宮殿式為風格,高約30.4公尺、每邊長約100公尺,是一座仿唐飛檐式建筑。巍峨莊嚴的建筑本體。

國父紀念館乃紀念國父孫中山先生之偉大人格及革命行誼并發揚其思想學說為宗旨,并以推廣社會教育、促進文化建設為目標,為兼具博物館、表演廳內涵及推展全民終身教育的多功能綜合型社教機構;亦為舉辦學術文教藝術活動,提供國人涵養文化藝術、吸收新知及旅游休憩的全方位文化藝術中心。

政府于1964年開始籌建國父紀念館。完工于1972年5月16日,由名建筑師王大閎設計,是一座仿唐飛檐式建筑。巍峨莊嚴的建筑本體,座落在綠草如茵,花木扶疏的中山公園,成為臺北東區一顆璀璨的明星;也為的文化藝術帶來嶄新的面貌。除了提供海內外人士瞻仰國父之用外;還兼具文化藝術教育、生活休閑及學術研究之功能。

國父紀念館原隸屬臺北市政府,1986年7月改隸教育部,并合并陽明山中山樓,機關名稱從「國父紀念館管理處」易為「國父紀念館」,101年5月20日起由教育部改隸文化部。開館之初主要作為陳列國父革命史跡之用,并有部分展演活動;現在則是具備最多功能的社教文化中心。擁有國際知名的演藝廳;數千坪典雅美觀的展覽場所;設備新穎的多媒體影院、視聽中心、演講廳、中山講堂;藏書30余萬冊的專業圖書館,及通性怡情的翠湖展演區和中山公園。

國父紀念館-建筑特色

國父紀念館本體建筑以中國唐朝宮殿式為風格,高約30.4公尺、每邊長約100公尺,由14支灰色大柱環繞四周,黃色屋頂采頂起翹角像大鵬展翼的形狀,占地面積約為35000坪,入口大廳的國父銅像由陳一帆大師的作品,高約5.8公尺、加上底座約8.9公尺、重約16.7噸,銅像前每個小時的三軍儀隊交接更是國父紀念館的招牌景觀。 國父紀念館館內規劃有可容納觀眾2500多人的大會堂,總面積約為2844平方公尺,為最大型的級表演場地,表演廳燈光、設備一流是重要藝文活動的表演場地,演講廳常有學術性、生活性的講座;級的藝廊『中山畫廊』經常邀請外知名的藝術家在此展出,而寬敞、明亮又氣派的國父史跡展東室、西室也是特色所在,東室以「中山先生與臺灣」為主題的展覽室,西室以「中山先生與臺灣」為主題,并介紹臺灣的歷史等等區域。 除外,還有逸仙藝廊、德明藝廊、翠亨藝廊、載之軒、翠溪藝廊、翠溪藝廊視聽室、視聽中心團體欣賞室、中山講堂、演講廳、逸仙放映室、孫逸仙博士圖書館、勵學室等等,其中孫逸仙博士圖書館于93年9月底重新開放,藏書三十余萬冊,在地下室增辟兒童閱覽室、書報閱覽室,全年供民眾閱覽。

國父紀念館-綠地景觀

國父紀念館外的中山公園占地約為11公尺,綠意盎然、垂柳迎風搖曳的翠湖是欣賞臺北101的最佳場所之一,睡蓮盛開的景象令人著迷;全長120公尺、寬1.2公尺采用花蓮特產墨綠色小卵石所鋪設的健康步道和廣場噴泉都是國父紀念館內青翠的景色,周圍還有樟樹、鳳凰木和白千層等樹木,讓整座國父紀念館成為臺北都會區中的綠地。

地址:臺北市信義區仁愛路四段505號

開放時間:上午09:00至晚上07:00(部分場地開放至下午05:00);農歷除夕、大年初一和機電保養日休館。

交通:搭乘捷運板南線至國父紀念館站,出3、4號出口即可到達國父紀念館